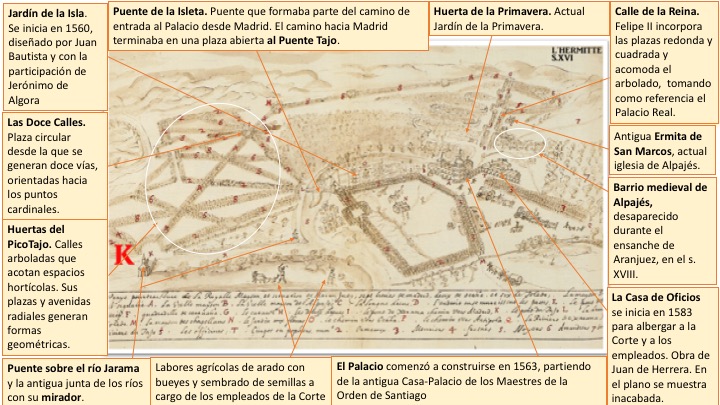

ARANJUEZ (Jehan L'Hermitte, siglo XVI)

Esta imagen es un dibujo realizado por el flamenco Jehan L’Hermitte, ayudante gentilhombre de cámara del rey Felipe II, en 1598. Nos muestra una vista de la ciudad de Aranjuez, una más de tantas ciudades que visitó en compañía del monarca y que gustaba de retratar. L’Hermitte, natural de Amberes, partió hacia España en 1587 para servir, en un principio, a Nicolás Damant, canciller de Bramante, pero quiso el destino que Felipe II fijase en él su curiosidad al verle patinar sobre hielo con gran destreza. Gracias a esta habilidad pronto se convertiría en su ayudante de cámara, acompañándole en numerosos viajes.

Este plano, titulado Vista de Aranjuez, se puede encontrar en la Biblioteca Real de Bruselas. Muestra los orígenes del Palacio Real, alzado sobre la antigua Casa-Palacio, construida por los maestres de la Orden de Santiago en el año 1387. Es en 1563 cuando Felipe II ordena construir el Palacio Real de Aranjuez a cargo de Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera, ampliando las instalaciones de la Corte, al igual que sus jardines. Pretendieron dar máxima importancia a la creación de la Capilla del Rey en el palacio, situándola en la base de la Torre Sur. El nuevo trazado de palacio corresponde a la “L” inicial del extremo sur de la antigua Casa-Palacio, y alcanza la Casa Real, Capilla Real y Torre de la Capilla.

La Casa de Oficios, proyectada por Juan de Herrera inicia su construcción en 1583 para albergar a los empleados y caballeros. Se construye al sur de la Capilla de Palacio y formaría una manzana de una sola planta, con un gran patio en el centro y otros pequeños en los extremos. Felipe V terminará la construcción, muchos años después, con la ampliación de un cuarto para los caballeros y gentiles-hombres.

A partir del Palacio se generan ejes radiales que se integran en las avenidas de acceso al sitio real, tales como la Carretera de Toledo (letra M en el plano); Camino a Ontígola, enmarcado por una gran avenida de álamos negros que llegan hasta el Palacio Real; Calle de la Reina (Calle Larga en el plano), que delimitará el futuro Jardín del Príncipe (s.XVIII) junto a las hoces del río Tajo; la zona de Pico-Tajo, distribuida entre dos puentes, uno sobre el río Jarama, donde actualmente se sitúa la entrada al Soto de Legamarejo – por aquel entonces la bifurcación de los ríos Tajo y Jarama no se había modificado, ya que tal reforma no se llevó a cabo hasta el siglo XVIII especialmente, donde situaron tal bifurcación más hacia el oeste de la comarca-, y otro puente sobre el río Tajo, denominado el Puente de la Isleta, el cual pertenecía al camino de entrada al Palacio que venía desde Madrid. Tras el arreglo del camino existente entre ambos puentes, designado como calle de Entrepuentes, la ordenación del Pico-Tajo se hizo efectiva, consistiendo en un entramado de paseos arbolados distribuidos desde la plaza del Puente del Jarama (actualmente de Legamarejo) hasta la plaza del puente de la Isleta. Todos los paseos formaban ángulos de 30º a partir de estas plazas y se iban distribuyendo en el terreno, delimitados por dos canales (Aves por el sur y Azuda por el norte), exceptuando la zona de las Doce Calles, puesto que hubo que crear otra plaza, tomando como referencia y eje la calle de la Ventanilla, formando un reflejo de la plaza de Legamarejo con esta nueva plaza. Todo ello se debía a la falta de agua próxima, por lo que este nuevo enclave pudo contar con la presencia de doce vías alrededor, orientadas hacia los puntos cardinales. Así, Felipe II creó unos campos de cultivo en esta zona, regados por el sistema de regadío que creó a través del canal de la Azuda.

Los jardines que se organizan alrededor del Palacio muestran diferentes planteamientos. Por un lado, se distingue el Jardín de la Isla, denominado así al encontrarse rodeado por el río Tajo en tres de sus lados y por el canal artificial de las Aves, en su lado Sur. Su origen se remonta a la Orden de Santiago quienes, aprovechando un meandro del río, crearon un canal artificial, situando en él molinos o aceñas, y empleando tal jardín, según la tradición hispanomusulmana, como jardín-huerta. Carlos I y Felipe II consiguieron crear un entorno natural privilegiado y llevarlo a su máximo esplendor, elaborando el primer Jardín Botánico jamás creado hasta entonces. Incorporaron innumerables especies de plantas, insertadas en un trazado de rectángulos, a partir de un eje central y calles secundarias. Por otro lado, el Jardín del Rey estaba enmarcado por una galería de arcos en la planta baja del palacio y era de uso privado por su majestad. En los planos de Herrera también aparecía en el ala norte, paralelo al jardín del Rey, la enmarcación de un jardín idéntico, que pasaría a denominarse el jardín de la Reina, y ambos se comunicarían a través de un jardín posterior que los bordearía, pero nunca llegó a realizarse tal jardín en Palacio.

La delimitación de la villa de Aranjuez viene dada por el trazado de calles arboladas que enmarcan desde las zonas de cultivo del Pico-Tajo hasta el camino a Ontígola, pasando por el antiguo pueblo medieval de Alpajés. La construcción de la presa del Embocador, en el río Tajo (ordenada por Carlos I), permitió crear dos canales de riego (el caz de las Aves y el caz de la Azuda), los cuales trazarán el perímetro del posterior desarrollo urbano de Aranjuez.

En el siglo XVI Aranjuez se convirtió en un lugar perfecto para la cría de animales exóticos y del deleite de su compañía, por lo que no era de extrañar ver pavos reales al final de la Calle de la Reina, próximo al lugar donde disponían de su comida; como también camellos, dibujados en el plano que tan maravillosamente plasmó L’Hermitte, los cuales podemos ver paseando por el Raso dentro de la gran plaza arbolada de álamos y chopos, sita delante de la fachada principal de Palacio, al igual que cisnes nadando dentro de un estanque.

Resulta ser un enclave que nada tiene que ver con la ciudad de Aranjuez de hoy en día. Este plano nos muestra un lugar vacacional de los reyes, en donde no hay viviendas para los campesinos, sino más bien dependencias para los criados que debían mantener las instalaciones durante el año. Por aquel entonces, Felipe II no permitía que nadie viviera en la villa, a excepción de los Reyes.

Lourdes G. Ballestero